2023年9月5日

「リノベ生活」

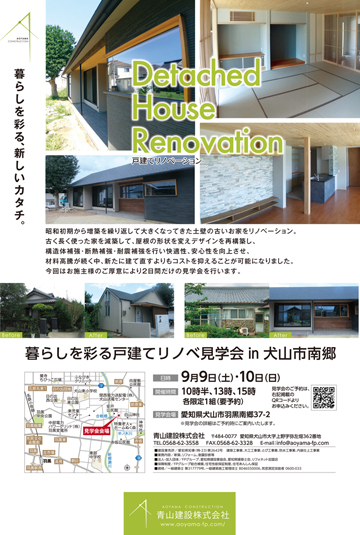

犬山市羽黒南郷で、昭和初期からある古い平屋建てをリノベーションさせていただきました。お客様のご厚意で「Open House」を今週末に開催させていただきます。

犬山市羽黒南郷で、昭和初期からある古い平屋建てをリノベーションさせていただきました。お客様のご厚意で「Open House」を今週末に開催させていただきます。全く不景気なのか、工務店人気が無いのか…反響が少ないと寂しいきもちになっちゃうので、ぜひ冷やかしに来てください!!!

思えばプロジェクトが始まる前、調査に伺ったとき「今から始まるプロジェクトが幸せで成功するように!!」ってお客様のお仏壇で御先祖に手を合わせました。お客様も喜んでくれたので、引っ越しの後はまたお仏壇に「有り難うございます」と手を合わせたいと思います!

そんなことはともかく(笑)、素敵なリノベーションなので、ぜひお気軽に遊びに来てください!!

2023年8月23日

「地盤の強さかくにん」

県警の交番工事は、解体工事を終えて地盤改良を施工し、28日間の養生期間が過ぎました。改良後の土をサンプリングし供試体での一軸圧縮試験と、現場での長期地盤許容耐力を確認する平板載荷試験を行いました。

表層改良は「UBE三菱セメント粉塵抑制型ユースタピラースーパー6」を使用しました。事前配合試験で実際の土をあらかじめ採取して、セメント固化材の添加量を決定します。固化材撹拌後はフェノールフタレイン溶液を散布して、アルカリ性を見ながら満遍なく撹拌されているかを確認したりもします。

地盤の改良も、数々の試験や確認作業で品質が担保されてます!

地盤の改良も、数々の試験や確認作業で品質が担保されてます!

2023年7月6日

「いろんな仕事」

会社のご近所さんから「農業用納屋の解体」と「倉庫の修繕」のお見積もりをさせていただいて、仕事も依頼いただきました。有り難うございます。区画整理されてない地域で前面道路が狭い場所なので、2tトラックが入るだけでも至難の業…。でも、祖父の代からいつも仕事を依頼していただけるお客様で、本当に感謝しております。

2棟あった倉庫と納屋の1棟を解体して、もう1棟の屋根を瓦からガルバニウムに葺替えしたり、外壁トタンを張替えたり、内部の木床を解体してコンクリート土間にしたりしました。すっかり綺麗になって、お客さんにも喜んで貰えています。

2棟あった倉庫と納屋の1棟を解体して、もう1棟の屋根を瓦からガルバニウムに葺替えしたり、外壁トタンを張替えたり、内部の木床を解体してコンクリート土間にしたりしました。すっかり綺麗になって、お客さんにも喜んで貰えています。玄関庇の屋根も葺替えをしたりして、もう少しで工事も終わりです。次は汲み取り便所を水洗に変えて、下水に接続してトイレを修繕する工事が大工さんを待ってます。

交番建設工事や住宅の新築、リノベーションだけでなく、こういった小さな工事もやってますよ〜!

2023年6月26日

「表と裏」

何事にも、「表」と「裏」があります。 現在、交番建設工事で旧交番を解体している最中ですが、現場では廃プラスチックや金属くず、木くず、繊維くずなどが出ますので、分別して解体していっています。(※事前調査で判明した石綿含有成形板の撤去に関しては、また別のコラムで書きたいと思います。)

現在、交番建設工事で旧交番を解体している最中ですが、現場では廃プラスチックや金属くず、木くず、繊維くずなどが出ますので、分別して解体していっています。(※事前調査で判明した石綿含有成形板の撤去に関しては、また別のコラムで書きたいと思います。)分別した廃棄物が計画通りに適正に処分されているかどうかを調査するために、公共工事では「追跡調査」というものが求められます。本当に真面目に工事してる立場としては手間ばかりかかる馬鹿らしい調査なのですが、決められているのでやらないといけません。

こちらは、その廃棄物処理場の1ヵ所へ追跡調査に行った画像なんですが…これ、ジブリパークの裏側なんです!綺麗な植栽や公園の一段下がった裏側は、綺麗で楽しい雰囲気とは真逆…日本人が出した大量のゴミを、外国人が集めて運んでいます。この処分場には、私を含めて日本人の方が少ない…。

こちらは、その廃棄物処理場の1ヵ所へ追跡調査に行った画像なんですが…これ、ジブリパークの裏側なんです!綺麗な植栽や公園の一段下がった裏側は、綺麗で楽しい雰囲気とは真逆…日本人が出した大量のゴミを、外国人が集めて運んでいます。この処分場には、私を含めて日本人の方が少ない…。異様なんですよ。ジブリパークではしゃぎ、金儲けする日本人の出すゴミを色んな国々の人達が片付ける…自分たちでやれよ!日本人。YouTubeやら金融やら綺麗な仕事や楽な形ばかり追い求めて 、自分たちの首を絞めてることに気がつかない…。

今回の工事でも若い職人はベトナムや他国の人ばかり。うんちくばっかり言ってる若い人間が多い国は滅びるだけだよ。

2023年6月9日

「土壌汚染と配合強度」

表層改良という地盤補強の方法があります。地盤補強というのは「建物の荷重がかかったときに地盤に与える影響を考慮して地耐力・地盤の強さを補う工事」のことですが、木造など一般住宅は建物自体の重さが軽いので補強工事もそこまで必要としない場合が多いです。鉄筋コンクリートや鉄骨などの構造だと建物自重が重いため 必要な地耐力も大きくなります。 支持層の上部にあるシルト層にセメント系固化材を撹拌して強度を補う表層改良が設計されている現場では、試掘を行って改良する土を採取して、あらかじめセメント固化材を混ぜて強度の発現を確認する室内試験、いわゆる一軸圧縮試験を行います。

支持層の上部にあるシルト層にセメント系固化材を撹拌して強度を補う表層改良が設計されている現場では、試掘を行って改良する土を採取して、あらかじめセメント固化材を混ぜて強度の発現を確認する室内試験、いわゆる一軸圧縮試験を行います。セメント系固化材は、土と撹拌する際に「六価クロム」という物質を発生させて土壌汚染をしてしまう可能性があります。その為、六価クロムが発現しないか調べる六価クロム溶出試験もあわせて行います。

「六価クロム化合物」は発疹や炎症など人体に影響を及ぼし、発ガン性がある特定有害物質に指定もされていますので注意が必要です。

2023年5月31日

「がんじがらめ」

愛知県警の交番建設工事を落札しました。県立高校の弓道場に引き続き、また来月から現場事務所での業務に移行します。公共工事を受け持っている最中は、基本現場事務所が僕のワークスペースになります。エアコンにプリンター、PC、冷蔵庫、ケトル、ポケットwifi…仮設工事をしながら、自分の居場所を快適にしていくことも重要になってきます。「お湯沸かして、蕎麦食いながら図面書こう!!」とか…結構楽しみだったりします。

工事は旧交番の取り壊し後に、新しい交番を新築するというものです。県警の仕事なので守秘義務も発生し、あまり詳しくは現場の状況を伝えられないだろうと思います。そうゆう面では寂しいですね…現場は色々なことが起こるますので、それを文章に出来ないことは辛いです。

旧交番を取り壊す前には、重機が現地に入れるようにしたり、「壊すに当たっての準備」が始まります。まずは交番の前に走る道路ですが…歩道が2.5mあり広く、インターロッキングで整備された綺麗な県道です。重機を現場に入れる時に「インターロッキングが沈まないか?」などを考慮すると、乗り入れ部分には鉄板養生をしておきたいですね。

その鉄板を敷こうと思うと、歩道にかかってくるので県道を管理する県の建設事務所に占有許可が必要になります。さらに、鉄板を敷くためには道路で作業をせざるを得ないため、道路使用許可申請を所轄の警察署に提出しなければなりません。

そして、旧交番は鉄筋コンクリートとコンクリートブロックから出来ているのですが、これを取り壊すためには圧砕機やブレーカーを使って破壊しなければならないので、振動や騒音の法律・条例に伴う特定建設作業の届けがいります。

更に更に、工事を落札して受注した際には、資格者や現場代理人が重複しないよう情報を集約する「CORINS(コリンズ)」という工事実績情報システムに登録をしなければいけません。イマイチ役に立っているかどうかわからない財団法人にお金を払って登録する形になります。

また取り壊す前には、石綿に関する石綿障害予防規則や大気汚染防止法によって「石綿材料がどれだけ使われていて、どれだけ解体されるのか?」を事前調査し、これまた「石綿事前調査結果報告システム」というものに登録しなければならないのです。

これまた、システムに登録…魔法の言葉「システムに登録」。絶対に天下り先や利権作成の手口やろう…と、性格の悪い私は思っています。(笑) こうやって、労せずお金を集める仕組みを作り始めた国は、古今滅ぶこと必定です。

そして、建設リサイクル法では、取り壊しした産業廃棄物を「どこに、どのぐらい運び込んだか?」という情報を集約する建設副産物情報センターの「CREDAS(クレダス)」という建設リサイクルデータ統合システムにお金を払って登録するのです。こうやって、建設会社は意味がわからない錬金術みたいなシステムにお金を払い続けるのです。儲かりもしないのに…。

がんじがらめにされた現場の技術者は、支払われる対価と責任が見合ってなく、やり手は益々減っています。若い人に「やろう!」とも言えません。この国は末期です。がんじがらめは、この国…。

新しい法律が出来たら、「今度はどんな利権かな?」って国民は見なければならないのです。与党も野党もありません。全てグルで茶番劇です。我々はプロレスを見させられているのです。がんじがらめ、に縛られながら…。

2023年5月16日

「資料請求の低さ」

別に今更ながら会社を良く見せようとか、自分を大きく見せようなんて気持ちはさらさらありません。でも、ホームページからの資料の請求がハイパー低いのです…。どうにかしなければならない…と、おじさんは藻掻きます。施工物件を撮影してホームページにUPしても、お施主様の声を強く求めてきませんでした。施工物件の撮影すらも滞っています。ホームページの性能や家づくりに対する思いの文章も古くさい。忙しさを理由にモデルハウスのキッチンを未完成のまま置いてある。ワクチンに懐疑的で、アクリルパネルやマスクなど対策は最初からさほどしていない。

インスタにワチャワチャとお家を紹介する動画とか、それをできる若いスタッフなども一切ない。会社をグーグルで調べると、ストリートビューに奇麗ではなく古くてぼっさい実態画像が出る。既に青山自身の設計が時代にそぐわず、地球の老廃物である…理由をあげれば キリがないぐらい思いついてしまいます。書きながら、しんみりするぐらいです。

コロナ禍が始まり…資材も急騰して段々と資料請求も減り、ついには無くなりました。でも、コロナ禍を言い訳にしてはいけない!まずは営業活動を疎かにしてきたことを悔い改め、お客様の生の声をいただくことから始めようと、近々に完成して引き渡しをしたお施主様に依頼をしました。すると、5年以上前にお引き渡しをしたお客様が嬉しい文章をくれました。読んだ瞬間にホロリと涙が流れて、もう人生を終えても良いぐらいの気持ちになりました。(そのお施主様の生のお声はこちらです。ぜひ読んでみてください。)

今施工している犬山市羽黒の「南郷リノベーション」のお客様は「仕事がねー」「資料請求がねー」っていう僕のことを心配して、「私、家づくりのブログ書こうかな!!」って言ってくれています。その気持ちだけでも嬉しいではないですか!有難い…縁という不可思議なものはとても有難い…。ただただ生かされているという感謝しかありません。

資料請求がないので自分で設計をする機会は減っていますが、まだまだ自分で設計をしたお家を作りたいです。ですから、資料請求を申し込んでもらえるように、少しずつでもやれる変化をしていこうと思います。今更ながら会社を良く見せようとか、自分を大きく見せようなんて気持ちはさらさらありません。これが、ぼっさいオッサンが営む工務店の実態である。会社や身なりはボっさくても、あなどってはいけない…をコンセプトにしようと思います。

2023年5月8日

「人生の船乗り」

鏡を見て「白髪、目立つなぁ…」って呟くことが増えました。気持ちの中では30代の頃と全く変わらないのですが、でも確実に16年の歳月が流れて46歳になっています。気持ちだけではなく、生活そのものも変わっていません。相も変わらず「貧清」を志として生きています。変わったことと言えば…子供優先の生活で茶道をお休みしていること。子供の習い事ついでに自分もピアノを習い始めたこと。そのぐらいです。

父親が倒れて会社の代表権が僕に移ったため、社会的な立場は「いわゆる社長」に一応は変わっています。ただ…社長と言っても世の中にはピンからキリまであり、建設会社の社長といえば聞こえはいいかもしれませんが、技術も接客も全てを一人でこなす僕は労働者でもあります。もちろん、その生活スタイルが好きで選んでいるのですが…。

社長という立場は不思議な枠です。様々な所から、様々な趣味を、様々な人々からお勧めされるのです。ゴルフなんてお勧めされるスポーツのダントツ1位…絶対に僕はやりません。たとえ面白くてもやらない。皆がやっているものはやりたくない…それだけです。

ポタリング??自転車も勧められます。でも、お金がかかるものはやりません。たとえ面白くてもやらない。息子のバスケにお金がかかるのでやりたくない…ただそれだけです。

極力お金がかからないように生きていきたいです。身なりがぼろく、会社もぼろくても、侮ってはいけません。会社がきれいでスタッフが沢山いるところより素敵なお家を作る…という自負心は常に持っていたいと思います。

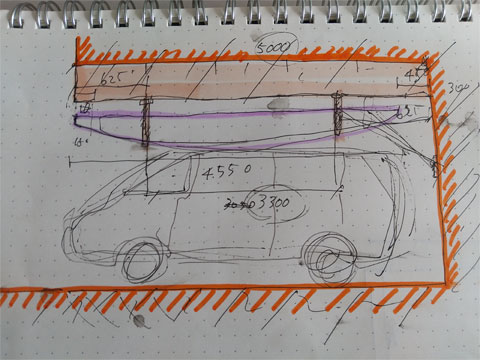

先日OB施主さまより、お願いがありました。「カヌーをお家に搭載したい」とのこと…そして、カヌーをお勧めされました。最近は着る服も靴も息子たちのおさがりである僕は、カヌーを購入する気持ちが全く湧いてきません。けれど、依頼されたことは完遂しなければなりません。そして、お施主様がネットで購入し渡された固定金具の取説は英語でした…よし、がんばろう!

カヌーの長さを測り、空間の長さや高さを測り、スケッチして固定金具の設置位置を決める…こうやって、与えられた仕事はなんでもこなしていきます。

会社や身なりがぼろいからと言って、あなどってはいけません。(笑)

2023年4月18日

「説明できない、なんとも言えない気持ち」

3年ぶりに「FPの家」グループの総会がありました。東海4県の加盟する工務店の方々と久しぶりにお会いしましたが、この3年間でFP工法のグループを退会された会社もあります。コロナ禍3年間の影響はとても大きいものです。とはいえ、みんなに会えてよかった。 その総会にて某大手住宅ポータルサイトの担当営業マンにより、「成功事例より”集客手法を学ぶ”!!」という題名でセミナーが開かれました。折角のセミナーなのに…いかんせん私の頭脳が弱いのか、全く内容が入ってきません。

その総会にて某大手住宅ポータルサイトの担当営業マンにより、「成功事例より”集客手法を学ぶ”!!」という題名でセミナーが開かれました。折角のセミナーなのに…いかんせん私の頭脳が弱いのか、全く内容が入ってきません。「ペルソナ」「キャパフル」「USP」「プレスト」「トークスプリクト」「歩留まり」「アクション誘導プロモーション」「来場の方程式」「一気通貫性向上」「ユーアイ」「ハイプレーヤーとロープレーヤー」「顔の均一化」「追客の伴走体制」「リスティング広告」…「何語だよ!」って1人で突っ込んでみます。

話されている彼は絶対優秀な方ですが、でも聞いてる私が「ぼっさいおっさん(笑)」…いかんせん受信機が旧式なのです。途中から解らない単語を聞き取り書き留める作業に、一人楽しみを覚え始めニヤニヤしはじめます。

その後の質疑応答で単語の難解さを尋ね、おおむね内容を私自身が理解したところによると…資材高騰や厳しいマーケットの中で資料の請求を伸ばしている会社は、「土地を扱って、土地を決めるまでに関係を築いている」「買い手がイメージしやすい顔があり、営業媒体が統一されている」という2つのことらしいです。しかし…設計して、建物を作るってプロセスが好きで「建築」をしている私にとって、「世知辛い」ことばかりです。

イメージしやすい「顔」があるってことは、「この会社はこのデザインや雰囲気の住宅を作るんだ」ってわかりやすいってことです。一〇工務店みたいに誰が見てもわかる…みたいな。もしくは、流行廃りのあるイメージや雰囲気を追って、「ママ目線とか「お家リビング」みたいな…。

- 売りたい為に、「造る(設計・施工含む)」ということを知らず知らず蔑ろにしてはいないか?

- 普遍的な価値やデザインを、住まい手にあったカタチに着地していくことが設計ではないのか?

- 建築は人生かけても全然ゴールが見えない深い沼なのに、更に売りたい理由で土地も扱わないと資料請求が来ないのか?

など疑問がいっぱいです。僕は既にこの世に存在してはいけないのではないか…ぐらいの気持ちになる衝動でした。皆が「売れるため」の動きを模索している中、「自分の設計とは何か??」を模索して一生を終えてもいいですよね…。未熟ですもん。まだ46歳だし。(笑)

説明できない、なんとも言えない気持ちになっています。

2023年4月12日

「老廃物」

先日、美容院に行きました。久しぶりにパーマをしたのですが、疲れていたのか眠ってしまい、起きたらパーマとカットは終わっていてシャンプー台に促されました。その時点で「ちょっとスースーするな」と思ったのですが、あまり気にも止めませんでした。全てが終わり眼鏡をかけて鏡を見ると…「宮城リョータって皆から言われますよ」って美容師の人が自信ありげに言いました。どこにも宮城リョーちんはいない。いるのは、ただ生活に疲れて浮腫んだ顔のおっさんが、すっとんきょうな顔をして無粋に座っているだけです。多分これが僕なのだ…鏡を見て認識するまでに、少し時間を要しました。お世辞でも、言って良いこととイケないことの限度があるような気がします…。

無粋なおっさんは、きっと老廃物が上手く腎臓に運べてないのでしょう。美容院から帰宅して、すぐその日の夜から瑪瑙(めのう)のマッサージ石で頭皮と顔面をシゴイて老廃物を流しています。お風呂では「足裏の腎臓」→「膀胱」→「尿道」の順に、痛みに耐えながらグリグリやっています。

ひょっとしたら、既に僕自身が地球の老廃物なのかもしれない…。

2023年4月10日

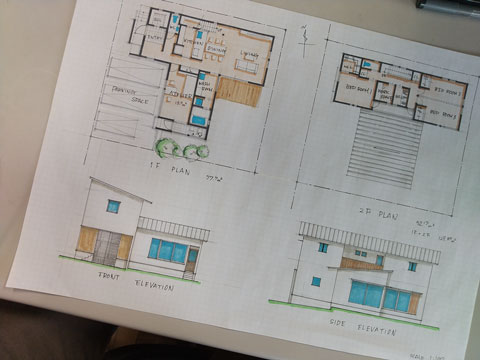

「南郷のリノベーション」

犬山市にあるお家をリノベーションしています。

犬山市にあるお家をリノベーションしています。このお家はお施主様のお母さんが子供の時に暮らした家ですが、土間があった昭和初期の暮らしをベースにしたお家で、そこから何度も増改築を繰り返してきた形跡があります。

時代と共に「暮らし」と「住宅のカタチ」が変化してきたことが、とてもよくわかります。土間があった形跡があったり、石場建てと言われる柱が石に乗っかった部分があったり、タイルの在来浴室だったり、風呂の位置やトイレの位置が変わっていたり…。

その時代時代で暮らしに合わせて家のカタチを作り替えてきた感じですが、今回は断熱性能と耐震性能を上げて、そして間取りも変え減築してデザインを変えます。

その時代時代で暮らしに合わせて家のカタチを作り替えてきた感じですが、今回は断熱性能と耐震性能を上げて、そして間取りも変え減築してデザインを変えます。お客様と打ち合わせを何度も重ねて、やっとここまできました。こちらのお客様ご夫婦と打ち合わせをすると、とても楽しいです。いつも僕の身の上話をしてしまうのですが、笑って聞いてくれます。

2023年4月6日

「レトロ要素」

最近、設計要素に「レトロな造形なんだけど、新しく感じるカタチ」は無いか模索してます。デザインの一部に取り入れたい気持ちが強くあるんですね。どんなにおしゃれにデザインされたモデルハウスが建っていたり、広告媒体に掲載されるような素敵なお家であっても、実際契約してみたら「シンプルな箱に多少杉板が軒天に張ってあるだけ…」みたいなのは、よくあるんじゃないかと思います。青山建設は、そうじゃない要素を作りたい!

画像は大阪城内にある近代建築「ミライザ大阪城」です。

画像は大阪城内にある近代建築「ミライザ大阪城」です。照明器具だったり、奥に入った窓だったり、Rの装飾など…こうゆうのをシンプルな最近のカタチに変えたいのです。

難しいかなぁ…。難しいかもなぁ…。

2023年3月24日

「ようやく理解できたこと」

以前にもリフォームさせていただいたOB施主様よりお家の修繕依頼がありましたので、現場を見に行きました。以前のリフォームは介護が必要になったばかりのご主人の為にリフォームをしました。久しぶりにお伺いしましたが、ご主人は歩くこともできなくなり、食事も口から取れなくなっていました。奥様が「お父さんの状態はどう?」「お母さんとお父さんを大切にね」と、ご自身が大変でも私のことを気にかけ声をかけてくれます。とてもありがたい気持ちになります。自分が「親」になって、もうずいぶん経ちますが、最近「親」というものの苦労がようやく理解できてきています。

長男の倫太朗が4月から高校に進学します。たった15年前に産まれた可愛い男の子が、もう親元を離れます。あっという間に15年…妻は倫太朗のことを思い出すたびに涙を浮かべていますが、母が息子を思う気持ちはとても深いものなんですね。

中学生になってからバスケットボールを始めた倫太朗は、身長が高いだけで試合に出させてもらえていました。けれど、ミニバスケットを経験せず、もともと器用な子では無いのでスキルは低いままです…。

中学生になってからバスケットボールを始めた倫太朗は、身長が高いだけで試合に出させてもらえていました。けれど、ミニバスケットを経験せず、もともと器用な子では無いのでスキルは低いままです…。そんな倫太朗がバスケット強豪校の門を叩き、コーチに寮を確保してもらい、推薦入試でとある高校に入学することになりました。3月の卒業式が終わると直ぐに入寮の準備に取り掛かり、先週15日から自宅を出て寮で暮らしています。

チャレンジャーとして自ら売り込みをし、コーチに入れてもらったバスケ部。他の新1年生は、ナショナル育成選手に合格している者や中学生で一回転ダンク出来る者、父親がバスケット選手だった子など…全国からコーチが集めた特待生ばかりです。そんな中でバスケを続けられるのだろうか…私は既に不安に駆られています。

朝は5時半に起き、朝練〜食事〜自主練習〜全体練習〜昼食〜全体練習〜自主練〜夕食〜自主練…と夜までずっと体育館にいるようです。LINEをしてもなかなか既読にさえなりません。合間に洗濯をし、風呂に入り、睡眠を確保しているようです。きっとすごい奴らを目のあたりにして、悔しくて歯を食いしばって練習しているんだと思います。

ちょっとした収容所のような暮らしぶりに、親としては心配で本人の声を聴きたいと連絡してみますが、本人はあっさりしたものでLINEも「うん」とか「おけ」とか…寂しい返事しかありません。子供を見守ることさえも、親側にとっては努力が必要なことなんだと理解しました。妻が倫太朗のことになると泣いてばかりいるので私は極力笑うようにしていますが、私も一人になると自然にしんみりしてくるので、心理の深い部分で悲しいのです。

遠征費や身の回りのもので、お金もたくさん必要です。まだ二人、兄弟もいます。当初からわかりきっていることなのですが、いざ現実を目のあたりにして私も不安でビビっているんです…。Jr.クラブチームでのコーチや他の保護者の方も「よく選択したよね」とか「頭おかしいんじゃね〜(笑)」とかアドバイスをしてくれていましたが、今ようやく理解しました。

それでも彼を見守るしかないですよね。彼が自分に負けてバスケを例え辞めたとしても、それを受け入れて癒すことしか僕らができることはありません。彼が自分で決めたことではありますが、「本当に正しかったのか…」と親の方が罪悪感が出てしまっています。

先日、近畿大学の卒業式でサッカーの本田圭祐さんがスピーチをしている動画を観ました。「環境にこだわってきた」という内容でした。「自分が努力をしていると思っていても、一流の人間が目の前に現れた時、打ちのめされてしまうかもしれない。そうならない為に、例えビックマウスと言われようと一流のメンバーで一流の練習ができる環境にこだわって今まで来たのだ…みんなも環境に拘ってほしい」というスピーチを聞いて、ほんの少しだけ救われました。

親も人間。悩み苦しみながら自分も育ててくれたのだと思うと、自然に母や父に感謝の気持ちがわいてきます。お客様からいただいた言葉「お父さんとお母さんを大事にしてね」…あっという間の時間を、大切にしたいですね。青山建設で母と一緒に仕事ができる「今」も、きっと一瞬で過ぎ去ってしまうのですよね…。大切にしないと。

2023年3月23日

「ZEHへの考え方について」

先日のコラムでZEHを全体主義的だとか太陽光の闇みたいなことを言って批判してしまいましたが…早速、謝ります。少し業務に余裕が出来たので、勉強として経済産業省の「ZEHの定義」を読んでいます。(国交省じゃなく、経済産業省主導ってことは気に入らないけど…。)導入しなければならない再生可能エネルギーは、太陽光だけじゃないみたい…本当失礼しました。すみません、勉強不足で…。(._.) 太陽熱やバイオマス・風力・水力・地熱とか…これなら僕が懸念する問題もクリアできるかもしれない。そう思ったので、少し僕なりのZEHを構築する取り組みをしてみます。

国はZEH義務化を推進しています。今にZEHじゃないとお家が作れなくなってしまいそうです。住宅の設計をしたい僕としては、それは苦しいことです。それならば「完全に自分が納得できる高性能住宅のZEHプランをしてやろう!!」…って、そう思いました。

太陽光ばかり載せていたら、送配電の問題やパネルの廃棄問題、特定の国への資金流出など問題が山積みです。また、我が国自体も資源がない国だからこそ、特定の資源に偏ったらいけないってことが、最近の電気代やガス代の高騰でよく理解出来たじゃないですか。

天候の不安定さや戦争・紛争でのエネルギー遮断…こういったリスクを分散するためには、天然ガスも石油も原子力も太陽エネルギーも万遍なく利用する。これが日本の打てる手段だと思っています。

2023年3月22日

「高気密化と計画換気の関係」

前回のコラムでは、高性能住宅の要素について書きました。その要素のうち、「高気密化」と「計画換気の有効性」はめちゃくちゃ密接に関係しています。住宅の換気というのは、「温度差による換気量」と「風力の影響で起こる換気量」と「機械での計画換気による換気量」の3つを合計した量が住宅の「総換気量」になります。しかし、建物に隙間が存在すると、その両端の温度差で圧力差が生じます。

建物の中を暖かくして外気温がめっちゃ寒い場合、圧力差が生じて空気の流れが起きます。風が強く吹いて建物に当たる場合、隙間が生じていると風上では内部に侵入し、風下では内部から空気が出ていきます。だから計画した換気の有効性を高くしたい場合は、当然「高気密化」が必要になっていくのです。

気密の数値が大切なのに、その数値は補助金にも国の基準にも取り上げられていません。それは…気密を高めても誰も儲からないからです。断熱力を高めれば断熱メーカーが儲かります。サッシを高性能サッシに変えればサッシメーカーが儲かります。でも、気密を高めるためには手間暇とノウハウが必要になり、逆に「儲け」とは程遠い作業になります。

世の中というのは切ないです…。でも、1棟でも素敵で快適なお家を作るために、青山建設は真面目にコツコツ頑張ります。それしかないので。

2023年3月17日

「空っぽの高性能住宅」

本当の高性能住宅とは、「高断熱」「高気密」「計画換気の有効性」「全室同温度・同湿度」「蓄熱保温性」が経年しても確保される住宅のことです。今はマーケティングで、SNSやホームページに「高性能住宅」を謳う会社ばかりになっています。さらに「ZEH住宅」が出てきて「ZEH住宅だったら安心!!」みたいな…消費者側のイメージも社会に広がり、私としては憂いが増すばかりです。経年しても、「高断熱」「高気密」「計画換気の有効性」「全室同温度・同湿度」「蓄熱保温性」の5つの項目がしっかり担保される住宅が、本当の意味での「高性能住宅」です。この5つを固めたあと、資金に余裕があったらエネルギーを作り貯める機械を設置する…これが本来の道理のはずです。

それなのに、エネルギーを作りだす金額を最初から予算に組み込んで、数値だけ基準を上回った設計住宅に「ZEH」の称号を与える。そして補助金をあたえる。こんなことが、まかり通る世の中になっているのです。道理はもはや通用しない…。

エネルギーを作りだす太陽光パネルは、特定の国が世界的なシェアを独占している状況です。さらにそのパネルを製作するにあたっては、特定の民族が虐げられて労働させられる…という世界的な問題も存在しています。

にもかかわらず、国はその住宅に補助金を出し、「ZEH住宅」を推進する会社を優遇する。さらに毎年「ZEH住宅を何棟目標にするか」「何棟作ったか」を表示する義務まで課す…これこそ、補助金をエサにした管理型全体主義的社会に移行している形ではないでしょうか?

…私にはできません。「自分たちさえ良ければ」という思想を基にした営利活動はできません。もちろん、お客様が太陽光を搭載したいという希望は尊重します。けれども 先述した5つの要素をしっかり押さえてからだと思います。そして、太陽光パネルの設置は別途工事にしてもらっています。

そろそろ真剣に考えなければなりません。「自分たちさえ良ければよい」という雰囲気を改める術を…。そのために、弊社は「ZEH住宅」に登録していないのです。登録していなくて補助金事業に参加出来ないことで、きっとお客さんからも選らばれる可能性が低くなっていることでしょう。

それでも、不器用でも守らなければならないものは、「生きる」ことの意味を見いだすためにも守らなければいけない…それが私の考えです。

2023年3月2日

「弓道場建設工事」

愛知県の公共工事で、県立高校の弓道場を新しく建築させていただきました。

小さい建物でしたが、鉄筋コンクリートや鉄骨…と工事が多種に渡ったため、書類作りなどが大変でした。以前のコラムに書かせて頂いた「安土」作りも苦労しました。20数年建築に携わってきた中でも 思い出に残る物件です。

私が幼い頃は、公共建築物を手掛けると式典で「感謝状」がいただけたみたいです。昔、事務所にたくさん飾ってあったのを覚えています。その中に、どこかの県立高校の弓道場があったことだけは記憶に残っています。祖父か父かは解りませんが…。

祖父も父も今では内容を聞くことができませんので、今回の工事では色々悩み作りましたが、聞けていたらもう少し楽だったかなぁ〜…。

私が幼い頃は、公共建築物を手掛けると式典で「感謝状」がいただけたみたいです。昔、事務所にたくさん飾ってあったのを覚えています。その中に、どこかの県立高校の弓道場があったことだけは記憶に残っています。祖父か父かは解りませんが…。

祖父も父も今では内容を聞くことができませんので、今回の工事では色々悩み作りましたが、聞けていたらもう少し楽だったかなぁ〜…。

2023年2月21日

「外壁メンテナンス」

20年前に弊社で「FPの家」を建築してくださったOB施主さんから、外壁を見てほしいという依頼がありました。状態は…サイディングのシーリングが劣化して寿命でした。南面や西面の太陽光線のよく当たる所でしたが、長持ちしましたね。私は10年での外壁シーリング打ち換えは、「やった方が良い」と推奨して煽ったりはしません。もちろん、めちゃくちゃ劣化していたら別ですが、シーリングを押すと弾性がある状態がほとんどです。外壁シーリングを打ち換えるには足場が不可欠ですので、折角足場を組むなら樋の塗装剥げや、足場がないと修繕出来ない他の場所も一緒にやりたいですよね。だから、「まだ大丈夫」なものは出来得るだけ引っ張り、お施主様の出費を抑えることを考えます。(自分なら当然そうですから。)

20年前は、先代の父が設計して図面を描いています。図面ケースからA2の図面を引っ張りだしてきて、Google Mapでサイディングのジョイント目地を見ながら、シーリングの長さを拾いだしました。

20年前は、先代の父が設計して図面を描いています。図面ケースからA2の図面を引っ張りだしてきて、Google Mapでサイディングのジョイント目地を見ながら、シーリングの長さを拾いだしました。サイディングのシーリング打ち換えには、オートン化学工業のオートンシーラントを使用します。私はこのシーリング材の信頼性が一番高い気がします。

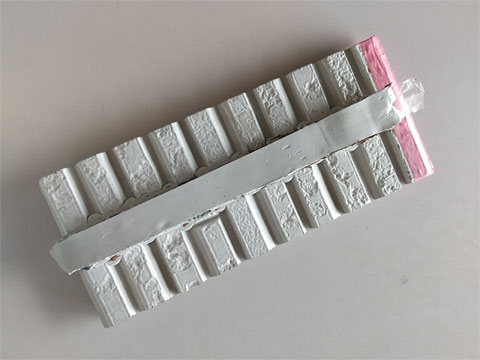

シーリングの接着性を確認するのに、簡易接着試験という方法があります。これは、使用するサイディングとシーリングプライマー(接着剤)を実際に使って、簡易的に性能を試験する方法です。カットサンプルにあらかじめシーリングを打っておき硬化を待って引っ張りますが、シーリングが引っ張られて剥がれず途中で「バチっ!」とせん断的に千切れると合格です。

先日、オートンシーラントとサイディングサンプルで簡易接着試験をしましたが、しっかりと接着されてることが確認できます。

先日、オートンシーラントとサイディングサンプルで簡易接着試験をしましたが、しっかりと接着されてることが確認できます。何度も足場を組んで打ち換え出来ないですから、しっかり施工したいですよね。

ちなみに…修繕で足場を設置した場合は、瓦の漆喰剥がれを確認したり、樋の内部や換気口ガラリを掃除するなど、一緒に修繕出来るところのピックアップやなかなかできない部分の清掃も同時にできるといいですね!

2023年2月16日

「災い転じて福」

県立高校の弓道場を新築しておりますが、弓道には的を設置する「安土」という土塁が存在します。それも工事に含まれているため、絶対に完成させなければなりません。通常、体育館の内部設備やスポーツ関係の設備は専門の業者がいます。そのスポーツ施設専門の業者に、最初相談をしました。弊社と以前から取引のある会社です。見積を依頼すると…なんと「辞退」という回答が返ってきました。その会社では経験がないとのこと…特殊なんですね。「これはまずいぞ」と思い、ホームページを検索して愛知県で手広く手掛けていそうな安土専門業者さんに声を掛けました。結果…「人手不足で工事部隊の仕事が手一杯で受付られない!!」とのこと…焦りました。

県立高校の事務長さんにもご協力いただいて、高校と取引のある大きなスポーツ施設会社にも繋げていただきましたが、そこも同じく「1月2月はいっぱい…3月なら」との回答。工期が2月15日ですから…間に合いません!!秋に依頼してたら遅かったのですね。反省…。

この頃には、冗談も言えないぐらい青ざめています。私の顔。それでも、20数年建築を現場からやって来た、いわゆるエリートではない叩き上げ(笑)ですから…「自分で作ろう!!」そう思ったのです。(←バカ) さて、そう思えたのは前向きなので良かったのですが、どうしたものか…もちろん、工事は「安土」だけでなく建物も仕上げなければなりません。公共工事は書類もうんざりするぐらいあります。

まずはネットで検索して、全国の「安土」を作る業者さんのホームページを隈なく見ました。その後「YouTube」で動画を見まくりました。動画やホームページで概ねの作り方といいますか、流れまでは理解できました。けれど、肝心な材料の構成配合や厚みなど、細かいことがわからないのです。

段々夜も眠れなくなってきて、手の甲に湿疹ができ始めます。でも、天は見捨てずに私に助けをくれていました。なんと!!現在リノーベーションをしているお施主様が、他県の私立高校の弓道部の顧問先生だったのです。「ありがとうございます!」…涙、ちょちょぎれます。

そのお客様にいろいろアドバイスをもらうことが出来て、なんとか自分なりに材料の量や練り混ぜ比率、厚みの構成がわかってきました。矢が刺さる土ですから、刺さる深さや柔らかさがポイントになりますよね。

さて…あとは工事を行う人間の手配です。何度もくじけそうになりますが、そのたびに「安土を作っている人も同じ人間!諦めなければできる!!」と自分に言い聞かせ、「最悪、契約不履行だけは避けなければならない」「一度作り終えて、もしダメなら損してでもやり直せばいい!!」…そうやって恐怖に打ちのめされる自分を慰めました。

まずは50度から55度の傾斜土を作るために、ベース・基盤を作らなければなりません。これは段形状にできるように、一般的な土を袋詰めして積み上げることにしました。

まずは50度から55度の傾斜土を作るために、ベース・基盤を作らなければなりません。これは段形状にできるように、一般的な土を袋詰めして積み上げることにしました。本当なら重機を使って土を斜めに固めていけば簡単なんでしょうが…新築で屋根も低くあり、建物にぶつけてキズをつけてしまったら、これまた仕事が増えます。そこで、今回は「人力」を選択しました。重機が使えるケースなら、重機を使うほうが安く済むはずです。

これはいつもお付き合いのある鳶・土工業者さんにお願いをして、ちょうど仕事が薄い時期をあらかじめ聞いて、そこで土を積み上げる計画を立てました。袋はいつか自然に帰ることが出来る自然素材のものを使うほうが良いと判断し、お値段は2倍ほどしますが麻の袋を150枚ほど用意して土を入れ、私も一緒に作業をして真冬なのに汗だくになりながら積んでいきます。所々で水を打ち湿らせて、沈ませて積んでいきます。

それが形作られたら 次は安土の構成される材料です。土・砂・おが粉・水…たったこれだけの材料で安土は成り立ってます。安土専門の業者さんに断られる電話で、うっすら「自分でやる」選択を思い浮かべていた私は、「おが粉の樹種は何か??」と聞き出しました。答えは…「檜」!

弊社は木造住宅が最も得意な会社です。檜のおが粉の仕入れルートなら大丈夫!!早速、東白川の森林組合に材木屋さんから連絡をしてもらい、100%東濃檜のおが粉を手に入れました。そして、層や高さの位置を考慮しながら左官屋さんと一緒に「水」の配合を考えて練りまぜました。

何度も何度も崩れたり落ちて来たりを経験して ため息をみんなでつきながら私も何日も作業をして、やっと完成することが出来ました。

何度も何度も崩れたり落ちて来たりを経験して ため息をみんなでつきながら私も何日も作業をして、やっと完成することが出来ました。弓道部の顧問先生や部員の生徒さんたちにも途中で見て触っていただいて、感触を得てなんとか作り終えました。

ようやく、ぐっすり眠れるようになりました。契約不履行にならずホッとしています。そして、断られて自分でやり遂げたことで、人間の人工数・材料の量、水の配合、おが粉の混入量調整などのノウハウが、感覚として蓄積されました。もう、安土のご依頼をしていただいても大丈夫です!!弓道場の安土に困っていたら、ぜひお気軽に相談ください。

2023年1月27日

2023年1月1日

「変化の年」

2023年、新年おめでとうございます。私は今年で46歳です。長男は夏で16歳なります。今年高校受験です。彼はバスケットボールで推薦受験を希望してます。「バスケットでプロになりたい」という希望をかなえるべく何度も話し合いをして、いわゆる全国に行くような「強豪校」といわれるところへチャレンジャーとして挑戦したいそうです。

全国から、高身長でハイスペックな輩がスポーツ特待で集まる中、どれだけチャンスがあるかもわかりません。身長185cm前後では小さいほうなのです…。この境遇だけで挫折するかもしれないですし、途中でケガやアクシデントに合うかもしれません。それでも、彼は行きたいというのです。

父親として、応援するしかないです。推薦入試で合格出来たら、4月から寮生活…我々の元を巣立ちます。今年は変化の年になりそうです。

僕が中学校3年生の時、クラスのみんなで入れたタイムカプセルには「建築士になって青山建設を継ぐ」って書いてあったそうです。(タイムカプセルを開けたときに私は参加できなかったため人伝えですが…。) 自分では継ぎたくて継いだのではないと思ってましたが…自分で継いだんですね。(笑)

46歳になっても毎日、悩んで苦しんで「向いてない…向いてない」とへこんでおりますが(笑)、息子に負けないように頑張ろう!!